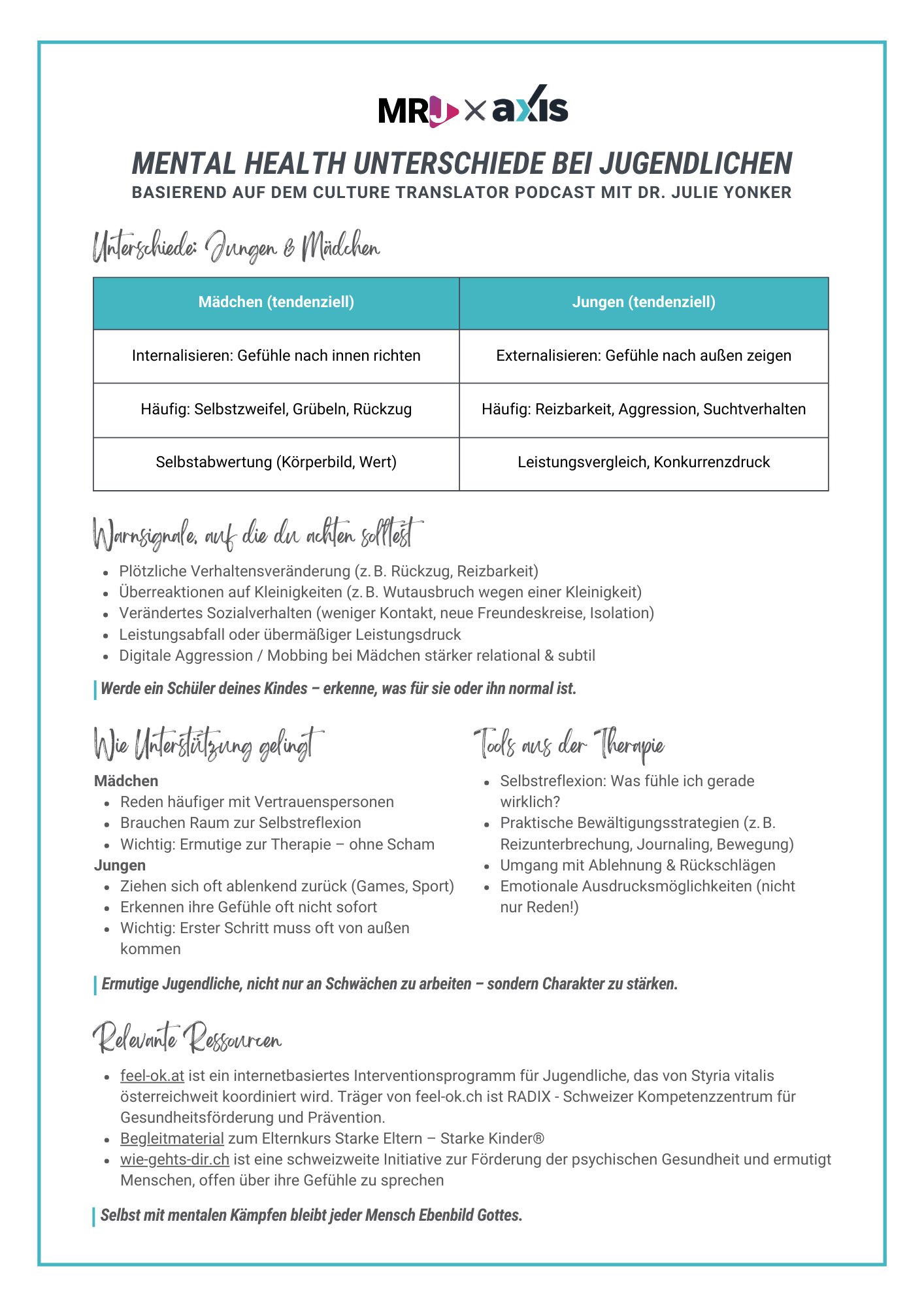

Unterschiede: Jungen & Mädchen

Axis: Die psychische Gesundheit der Gen Z war in den letzten Jahren ein großes Thema. Was dabei aber bislang eher unterbeleuchtet blieb, ist die Frage: Wie genau zeigen sich psychische Probleme eigentlich unterschiedlich bei jungen Männern und Frauen? Was sind da die Hauptunterschiede, die Sie in Ihrer Arbeit beobachten?

Dr. Julie Yonker: Also, wir sehen da ganz klar Unterschiede. Ich denke, jeder, der schon mal Kinder erzogen hat oder mit ihnen gearbeitet hat, weiß: Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede – selbst schon im Spielverhalten von Kleinkindern. Und diese Unterschiede sehen wir auch in Bezug auf psychische Gesundheit.

Typischerweise ist es so, dass Mädchen eher internalisieren. Das heißt: Sie richten ihre Gefühle und Emotionen eher nach innen – vor allem bei Problemen wie Depression oder Angst. Sie wenden sich selbst zu und tragen diese Last innerlich.

Jungen und junge Männer dagegen drücken sich meist eher nach außen hin aus – selbst wenn es sich um dieselben Probleme handelt, wie Depression oder Angst.

Ich muss allerdings direkt dazu sagen: Natürlich gibt es individuelle Unterschiede – nicht jede Person verhält sich so. Aber im Durchschnitt zeigt sich doch ein gewisser Trend.

Jungen neigen eher zu sogenannten externalisierenden Störungsverhalten. Ein Beispiel wäre eine Verhaltensstörung, bei der soziale Regeln verletzt werden, ohne dass das Kind das groß reflektiert. Oder auch ein Hang zu Suchtverhalten – das beobachten wir bei Jungen häufiger als bei Mädchen. Und wenn sie an Depressionen leiden, äußert sich das nicht in Rückzug, wie bei vielen Mädchen, sondern eher in Reizbarkeit, Abwehrhaltung, aggressivem Verhalten. Also eher in Form von Ausagieren.

Axis: Okay, interessant. Auch wenn ich Ihren wichtigen Hinweis sehr schätze – dass nicht alle Jungs gleich reagieren und nicht alle Mädchen gleich – scheint es doch im Großen und Ganzen so zu sein: Jungen, die mit psychischer Belastung kämpfen, neigen eher zum »Ausrasten« oder zeigen Verhaltensstörungen, während Mädchen eher – gibt es da ein Wort? – »nach innen agieren«?

Dr. Julie Yonker: Ja, wir sprechen da von internalisierendem Verhalten.

Sie richten die negativen Emotionen nach innen. Das kann sich auf das Selbstwertgefühl auswirken, auf das Selbstbild, auf die Körperwahrnehmung.

Mädchen nehmen diese negativen Gefühle und machen sie zu einem Teil ihrer Identität – sie grübeln, zweifeln, hadern. Das hat oft weitreichende Folgen.

Warnsignale, auf die du achten solltest

Axis: Das heißt also, wenn man das grob zusammenfasst, unterscheiden sich die Symptome und die äußeren Anzeichen bei Jungen und Mädchen oft ziemlich stark.

Und vielleicht ist es bei einem Jungen, der etwas zerstört oder laut wird, leichter zu erkennen, dass etwas los ist – als bei einem Mädchen, das innerlich mit Selbsthass kämpft oder sich zurückzieht?

Dr. Julie Yonker: Genau. Ein Ratschlag, den ich in meinem Kurs Lifespan Development an der Calvin University immer wieder gebe – da geht’s um menschliche Entwicklung von der Geburt bis zum Tod – ist:

Werdet zum »Schüler« eures Kindes. Lernt, was für euer Kind »normal« ist.

Manche Kinder sind von Natur aus eher ruhig und zurückgezogen – das ist völlig in Ordnung.

Aber wenn man merkt: Mein Kind wird plötzlich noch stiller, noch verschlossener – dann ist das ein Warnsignal. Und bei Jungs ist es ähnlich: Wenn ein eher lebhafter Junge plötzlich deutlich aggressiver wird, dann sollten wir genau hinschauen.

Noch ein anderes Beispiel: Wir alle haben »Alltagsärgernisse«. Nehmen wir das Gurkenglas, das sich nicht öffnen lässt – jeder kennt das.

Wenn dein Kind plötzlich deswegen komplett ausrastet – und das sonst nie tut –, dann steckt da was dahinter. Da reicht nicht der Satz: »Warum wirst du denn so wütend wegen Gurken?« Sondern wir müssen verstehen: »Okay, hier versteckt sich mehr unter der Oberfläche. Ich mache Raum, um das zu entdecken.«

Axis: Würden Sie sagen, dass das Bild, das Sie gerade von jungen Frauen gezeichnet haben – also Rückzug, Selbstzweifel, innere Kämpfe – dem kulturellen Standardbild von psychischen Erkrankungen entspricht? Wenn ich an eine depressive Jugendliche denke, sehe ich oft genau das vor mir: Jemand, der sich zurückzieht, der kaum noch spricht, der sich sozial abkapselt. Ist das ein allgemeiner Eindruck oder nur meine persönliche Wahrnehmung?

Dr. Julie Yonker: Nein, das ist ein weit verbreitetes Bild – und es passt auch gut zu den Diagnosekriterien, wie sie z. B. im DSM-5 stehen, dem Diagnosemanual für psychische Störungen. Dort wird anhand verschiedener Kriterien beurteilt, ob z. B. eine Depression vorliegt – und was Sie beschrieben haben, passt da sehr gut rein.

Aber man muss auch sagen: Viele dieser Forschungsergebnisse basieren auf Studien mit Erwachsenen. Wir beschäftigen uns erst seit einigen Jahren intensiver mit jungen Erwachsenen, Jugendlichen und mittlerweile auch Kindern.

Historisch betrachtet haben wir uns da zu wenig differenziert mit den Altersgruppen beschäftigt.

Und Erwachsene verhalten sich eben anders – auch, weil ihr Frontalhirn weiterentwickelt ist. Das Frontalhirn hilft uns, Impulse zu kontrollieren – und das ist bei Erwachsenen eher ausgeprägt als bei Jugendlichen, deren Gehirn noch in Entwicklung ist. Vor allem bei Jungen reift das Frontalhirn später aus – und das wirkt sich natürlich auch auf ihre Reaktionen aus. Ein erwachsener Mann mit Depression wird vielleicht noch einen Impuls verspüren, wütend zu reagieren – aber er hat gelernt, dass das gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, und hält sich eher zurück. Ein Jugendlicher kann das noch nicht so gut steuern.

Ursachen & Trigger

Axis: Sehr spannend. Dann schauen wir jetzt mal auf die Ursachen:

Was löst denn diese psychischen Belastungen bei jungen Männern und Frauen aus? Ich weiß, das überschneidet sich sicherlich mit dem, was wir eben schon besprochen haben – aber z. B. Jonathan Haidt sagt in seinem neuen Buch Generation Angst, dass Social Media vor allem junge Frauen negativ beeinflusst.

Was sind da Ihre Beobachtungen? Wo sehen Sie Unterschiede?

Dr. Julie Yonker: Oh, da könnten wir vermutlich gleich mehrere Podcasts drüber machen. Denn: Ursachen sind nie monokausal – es ist immer ein Zusammenspiel. Aber ja, was Haidt schreibt, stimmt mit dem überein, was wir beobachten: Social Media wirkt sich deutlich stärker auf Mädchen und junge Frauen aus als auf Jungen. Ein Grund dafür liegt darin, wie Aggressionen geschlechtsspezifisch zum Ausdruck kommen – und das beginnt schon in der frühen Kindheit. Kleine Kinder können sehr deutlich machen, wenn ihr Wille nicht erfüllt wird – das ist normal. Aber Jungen zeigen ihre Aggression eher körperlich: laut, sichtbar, wettbewerbsorientiert. Da gibt es »Trash Talk«, Rempeleien, klare Signale – das sieht man sofort auf dem Spielplatz.

Bei Mädchen läuft das anders: Sie agieren eher relational – subtil, manipulativ, hinter den Kulissen. Zum Beispiel, indem sie andere ausgrenzen oder Gerüchte streuen. Und genau das wird durch Social Media enorm verstärkt. Plötzlich findet diese Art von Aggression 24/7 öffentlich statt. Und das trifft junge Frauen besonders stark – weil ihre Form von Beziehungskonflikten nun digital sichtbar, öffentlich kommentierbar und oft sehr verletzend ist. Deshalb beobachten wir: Die psychische Belastung durch Social Media ist bei Mädchen deutlich höher.

Axis: Wäre es also fair zu sagen, dass psychische Belastungen bei jungen Frauen häufiger durch Beziehungsprobleme ausgelöst werden?

Dr. Julie Yonker: Ja, oft. Das betrifft vor allem Freundschaften – ich meine, wir kennen doch alle den Begriff »Drama« aus dem Schulalltag. Und Filme wie Mean Girls sind deshalb so erfolgreich, weil sie einen wahren Kern treffen. Sie spiegeln diese Beziehungsdynamiken wider – und das hat reale Auswirkungen.

Axis: Und bei Jungen? Sind das dann auch Beziehungsthemen – oder eher andere Trigger?

Dr. Julie Yonker: Auch da geht es um Beziehungen, aber oft in einem anderen Kontext: Es geht eher um Kompetenz. Also: »Bist du gut genug?« – in Spielen, im Sport, bei Mädchen, in der Schule. Jungs spüren oft den Druck, in einer Art »Rangordnung« zu bestehen. Und wenn sie das Gefühl haben, zu versagen, leidet ihr Selbstwert massiv. Dann entstehen schnell depressive Symptome – denn Depression hat ja viel mit dem Gefühl zu tun, nicht wertvoll zu sein.

Axis: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe:

Bei Mädchen geht’s oft um Beziehungsverletzungen, bei Jungen eher um den Leistungsdruck – und beides wirkt sich auf das Selbstwertgefühl aus.

Dr. Julie Yonker: Ganz genau. Und in der Adoleszenz wird dieser Bereich besonders sensibel – denn die Jugendlichen lösen sich von der Familie und orientieren sich an der Peer Group. Wenn sie dort Ablehnung erfahren, trifft das noch härter. Und wie gesagt: Depression bedeutet oft ein massiver Einbruch im Selbstwertgefühl – unabhängig davon, wodurch es ausgelöst wird.

Wie Unterstützung gelingt

Axis: Okay, dritte Frage in dieser kleinen Reihe: Unterscheidet sich denn auch, wie man psychische Erkrankungen bei jungen Männern und Frauen am besten behandelt? Gibt es da unterschiedliche Zugänge?

Dr. Julie Yonker: Ja, definitiv. Die erste Herausforderung ist oft überhaupt, die Jugendlichen in eine Behandlung zu bringen. Mädchen sind da meist etwas offener – sie sprechen mit Freundinnen, Familie oder einer Vertrauensperson. Und das ist ein wichtiger Punkt auch für Eltern oder andere Erwachsene im Umfeld: Wenn man aufmerksam ist, kann man dann helfen, diesen Schritt Richtung Therapie zu gehen.

Bei Jungen ist das schwieriger. Sie neigen dazu, sich abzulenken – mit Gaming, Sport, anderen Aktivitäten.

Jungen sprechen selten von sich aus an, wenn sie sich schlecht fühlen. Deshalb braucht es hier eher jemanden, der den ersten Schritt macht, aktiv auf sie zugeht, den Kontakt herstellt.

Und wenn sie dann in Therapie sind, ist der wichtigste Punkt: Die Therapie muss dort ansetzen, wo die Person gerade steht. Ein guter Therapeut arbeitet nicht mit einer Checkliste nach dem Motto: »Hier sind fünf Schritte zur Heilung«. Natürlich gibt es bewährte Methoden – aber entscheidend ist: Wo ist diese Person gerade? Was braucht sie konkret? Und wie können wir von dort aus gemeinsam Schritte gehen?

Axis: Ja, das ist hilfreich – auch die Perspektive: Nur weil ich einen Sohn oder eine Tochter habe, heißt das nicht, dass Therapie einem bestimmten Schema folgt.

Jeder bringt etwas Eigenes mit, und darauf muss man eingehen.

Dr. Julie Yonker: Genau.

Axis: Was denken Sie über den Trend zur Selbstdiagnose in den sozialen Medien?

Mental Health ist ja inzwischen ziemlich enttabuisiert, und viele Influencer posten: »Wenn du das und das fühlst, dann hast du vielleicht XY – Autismus, ADHS, Depression…« Das wirkt auf mich wie das genaue Gegenteil von dem, was ein guter Therapeut macht. Was sagen Sie dazu – und wie können Eltern und Jugendliche gut damit umgehen?

Dr. Julie Yonker: Tatsächlich habe ich diese Frage gerade meinen Psychologie-Studierenden gestellt – speziell denen im Praktikumskurs, die ja selbst viel auf Social Media unterwegs sind. Ihre Antwort war: Es kommt ganz stark darauf an, wem man folgt.

Aber grundsätzlich gilt: Menschen sind komplex. Und man kann niemanden in einem TikTok-Video diagnostizieren – das ist einfach viel zu kurz. Influencer wollen Dinge oft vereinfachen – aber das Leben ist nicht einfach.

Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen – und Gott ist komplex. Das heißt: Jeder Mensch ist vielschichtig, einzigartig. Und diese Komplexität fehlt oft in Social-Media-Diagnosen.

Was außerdem zu beachten ist: Auch wer unter einer psychischen Krankheit leidet, trägt weiterhin Gottes Ebenbild in sich. Und das gilt für jeden Menschen – auch wenn das in der »Klick-Mentalität« von Social Media oft untergeht.

Komplexität verkauft sich schlecht.

Axis: Ja, und es gibt da auch keinen Raum für echten Dialog. Man bekommt einfach eine Idee »vorgesetzt«, ohne dass es ein Gespräch oder ein echtes Verstehen gibt.

Dr. Julie Yonker: Genau.

Tools aus der Therapie

Axis: Okay, wenn wir mal annehmen, die Therapie schlägt an – was würden Sie sagen: Wie sieht mentale Gesundheit aus? Oder anders gefragt: Was heißt es überhaupt, »mental gesund« zu sein?

Dr. Julie Yonker: Gute Frage. Ich drehe sie gern um: Was heißt es denn, körperlich gesund zu sein? Auch da gibt es Schwankungen – mal hast du Allergien, mal knickst du mit dem Fuß um. Und plötzlich fühlt sich dein gesunder Tag gar nicht mehr gesund an. So ähnlich ist es bei der mentalen Gesundheit: Auch da geht es nicht um ein »für immer geheilt«, sondern um Werkzeuge. Wenn du z. B. verletzt wirst – emotional –, brauchst du Tools, um damit umzugehen. Und Therapie hilft dir, diese Tools zu entwickeln.

Wenn z. B. ein Teenager zum Abiball eingeladen wird – und dann sagt die Person kurzfristig ab – das kann richtig wehtun. Dann ist die Frage: Welche »mentalen Werkzeuge« habe ich, um mit so etwas umzugehen? Therapie hilft, diese Werkzeuge zu finden, einzuüben und gezielt einzusetzen.

Axis: Was ich da raushöre: Wir leben in einer gefallenen Welt – und ewige Glückseligkeit ist auf dieser Seite des Himmels eher nicht zu erwarten. Man kann also nicht sagen: »Ich war 20-mal in Therapie – jetzt bin ich für immer glücklich.«

Dr. Julie Yonker: Nein, leider nicht. Und manchmal ist Traurigkeit sogar genau richtig. Wenn du z. B. bei einer Beerdigung bist – dann solltest du traurig sein. Diese Emotion ehrt die Beziehung, die du zu diesem Menschen hattest. Wenn wir nie traurig wären, würden wir auch das Glück nicht wirklich schätzen. Trauer zeigt oft, wie tief die Liebe war. Und diese Spannweite an Emotionen – von Schmerz bis Freude – gehört zum Leben dazu.

Axis: Das ist ein guter Übergang zu einer etwas anderen Frage, für die ich etwas ausholen muss. Es gibt Leute, die sagen über Abraham Lincoln: Gerade weil er unter Depressionen – oder damals sagte man »Melancholie« – gelitten hat, konnte er eine besondere Sensibilität und Tiefe entwickeln. Und deshalb war er vielleicht in der Lage, moralisch so mutige Entscheidungen zu treffen – etwa im Kampf gegen die Sklaverei. Deshalb die Frage: Haben Sie in Ihrer Forschung oder Praxis schon mal erlebt, dass psychische Herausforderungen Menschen helfen, bewusster, gezielter oder sogar tugendhafter zu leben?

Dr. Julie Yonker: Absolut – das ist sogar ein Ziel von Therapie. Sie soll uns helfen, bewusst zu leben – mit allem, was das Leben mit sich bringt. Also nicht nur mit dem Guten, sondern auch mit dem Schwierigen.

Bewusst zu leben bedeutet: im Moment präsent zu sein. Denn viel Angst kommt daher, dass wir in der Zukunft leben wollen, obwohl wir noch im Heute sind – und dann versuchen, Probleme zu lösen, die noch gar nicht da sind.

Was Lincoln betrifft: Er war jemand mit großer Disziplin – soweit ich weiß, hat er sich selbst das Lesen beigebracht und sich selbst weitergebildet. Diese Selbstdisziplin ist enorm wertvoll.

Und ja – ich glaube, Menschen, die durch Schmerz gehen und ihn verarbeiten, können zu einer tieferen Form von Leben und Tugend gelangen. Ich ermutige meine Studierenden deshalb regelmäßig, Tugenden einzuüben – ich nenne das Virtue Challenges.

Zum Beispiel: Mut. Aber was ist Mut? Mut bedeutet: Du handelst, obwohl du Angst hast. Das heißt: Wenn du Gott bittest, dir Mut zu schenken, bittest du eigentlich darum, in Situationen zu kommen, in denen du Angst hast – um dort Mut zu üben. Das klingt erstmal erschreckend, ist aber eigentlich heilsam.

Oder Demut: Demut heißt nicht, sich kleinzumachen. Es heißt, sich realistisch zu sehen – die eigenen Stärken anzuerkennen, aber auch zu erkennen, wo andere etwas haben, das ich nicht habe. Und dann kann ich mir von ihnen Hilfe holen.

In meinem Kurs üben wir das zwei Wochen lang – zuerst mit Fokus auf sich selbst, dann auf andere – und dann bringen wir beides zusammen.

Axis: Ich kann mir vorstellen, dass einige Studierende dann sagen: »Oh, also wenn ich um Mut bete, werde ich in furchteinflößende Situationen gestellt?! Ähm … vielleicht doch lieber nicht.« Gleiches gilt ja auch für Geduld – die wohl am meisten gefürchtete Frucht des Geistes.

Dr. Julie Yonker: Ganz genau!

Axis: Aber um den Bogen nochmal zur Mental Health zu schlagen: Wie gelingt es, Jugendlichen zu vermitteln: Ja, deine Diagnose ist real – aber du kannst trotzdem Resilienz aufbauen, wachsen, Tugenden entwickeln. Wie findet man da ein gutes Gleichgewicht?

Dr. Julie Yonker: Das ist tatsächlich ein Balanceakt. Aber ich erlebe: Diese Generation – also die Studierenden heute – ist viel offener als meine eigene Generation. Sie sagen: »Hey, du hast Depression, ich hab halt XY – so ist das eben.« Sie akzeptieren viel eher, dass jeder seine eigenen Baustellen hat. Und das ist wichtig – weil es bedeutet, dass sie ihre Geschichte nicht ausklammern, sondern annehmen. Und das ist so zentral: Deine psychische Herausforderung ist ein Teil deiner Geschichte. Und wenn du den ausblendest, blendest du einen Teil deiner Identität aus. Das schwächt deinen Selbstwert – denn dein Wert hängt auch mit deiner Geschichte zusammen. Und wenn ich ein Stück mit dir auf diesem Weg gehen darf, durch deine Geschichte hindurch, dann ist das ein echtes Privileg.

Relevante Ressourcen

Axis: Wunderschön gesagt. Wenn jetzt jemand tiefer einsteigen will in die Themen, über die wir heute gesprochen haben – oder sich für Ihre Arbeit interessiert – was würden Sie empfehlen? Wo kann man weiterlesen oder Hilfe finden?

Dr. Julie Yonker: Ich habe vier Online-Ressourcen, die ich besonders hilfreich finde:

- seizetheawkward.org – großartig für Jugendliche und junge Erwachsene. Da geht es darum, wie man Freunden mit mentalen Problemen begegnet. Auch für Eltern interessant.

- 7cups.com – eine seriöse Plattform für Online-Therapie.

- childmind.org – super für Eltern, mit evidenzbasierten Infos zu Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

- viacharacter.org – wenn man mehr über Tugenden und Charakterstärken erfahren will.

• feel-ok.at ist ein internetbasiertes Interventionsprogramm für Jugendliche, das von Styria vitalis österreichweit koordiniert wird. Träger von feel-ok.ch ist RADIX - Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention.

• Begleitmaterial zum Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder®

• wie-gehts-dir.ch ist eine schweizweite Initiative zur Förderung der psychischen Gesundheit und ermutigt Menschen, offen über ihre Gefühle zu sprechen

Axis: Fantastisch – danke für diese Tipps, Dr. Yonker. Und auch ganz herzlichen Dank für dieses tiefgehende Gespräch. Es war sehr bereichernd.

Dr. Julie Yonker: Danke, dass ich da sein durfte. Ich habe es wirklich genossen.